Bioprospektion von Metschnikowia pulcherrima für die Weinherstellung aus Chasselas

Fotos: Carole Parodi,

Agrocope (links),

Géraldine Zosso,

Agroscope (rechts)

Metschnikowia pulcherrima trägt zu einem angenehmen Aroma bei und erweist sich daher in der Weinherstellung als interessante Hefe. Der durchgeführte Versuch zeigt, dass die Bioprospektion eine wirksame Strategie zur Nutzung der lokalen mikrobiellen Vielfalt bildet.

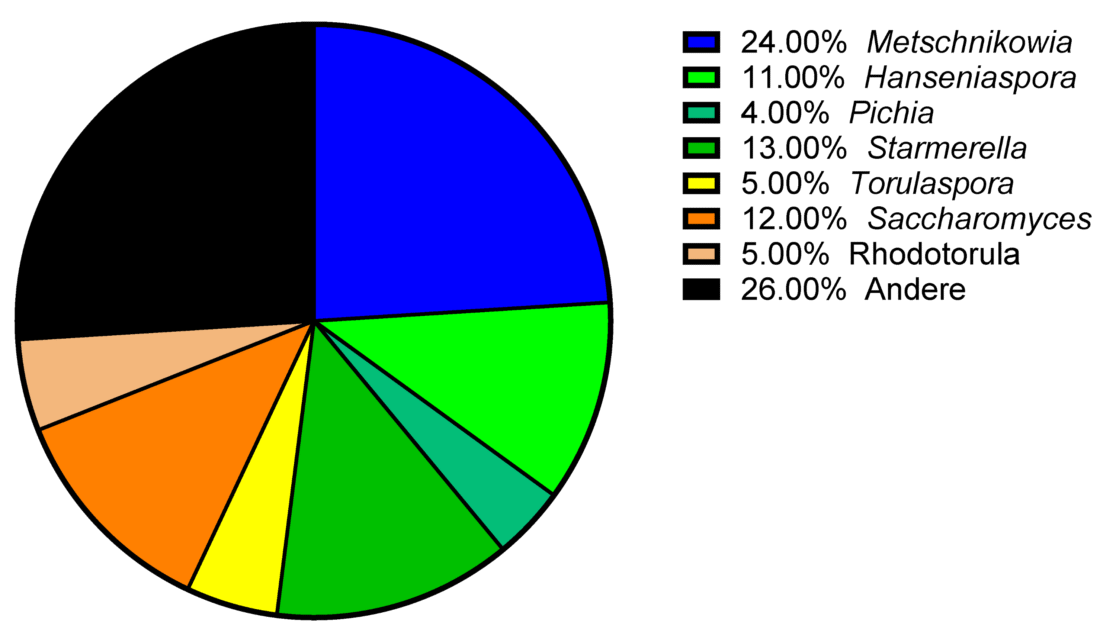

2021 wurde in vier Schweizer Kantonen eine Kampagne zur Isolierung und genetischen Identifizierung von Mikroorganismen durchgeführt. Dabei wurden Proben aus Weinbergen und von Weinkellergeräten entnommen. Sieben Hefegattungen wurden isoliert, darunter Metschnikowia pulcherrima (Mp), die 24 % der Gesamtpopulation ausmacht (Abbildung 1). Nach der Isolierung und der Einrichtung einer Biobank wurden diese Stämme während der Fermentation getestet, um die biochemischen Parameter und die Fähigkeit zur Produktion flüchtiger Verbindungen zu evaluieren. Ziel war es, eine Hefe mit geringer Fermentationskraft auszuwählen, die viel höherwertige Alkohole produziert und gleichzeitig nur wenige unerwünschte Verbindungen (Essigsäure oder Acetaldehyd) bildet. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Variabilität zwischen den Isolaten. Schliesslich wurde der im Kanton Waadt isolierte Mp-Stamm (UASWS2926 VBI-A02) aufgrund seiner hervorragenden Produktion von 2-Phenylethanol und des geringen Anteils an unerwünschten Verbindungen für die Weinbereitung mit Chasselas-Most im Labor (2021) und anschliessend im Versuchskeller (2022) ausgewählt. Dabei sollte untersucht werden, ob diese Hefe zur Kreation neuer Aromen für die Bereicherung des Aromaprofils von Chasselas-Wein beitragen kann.

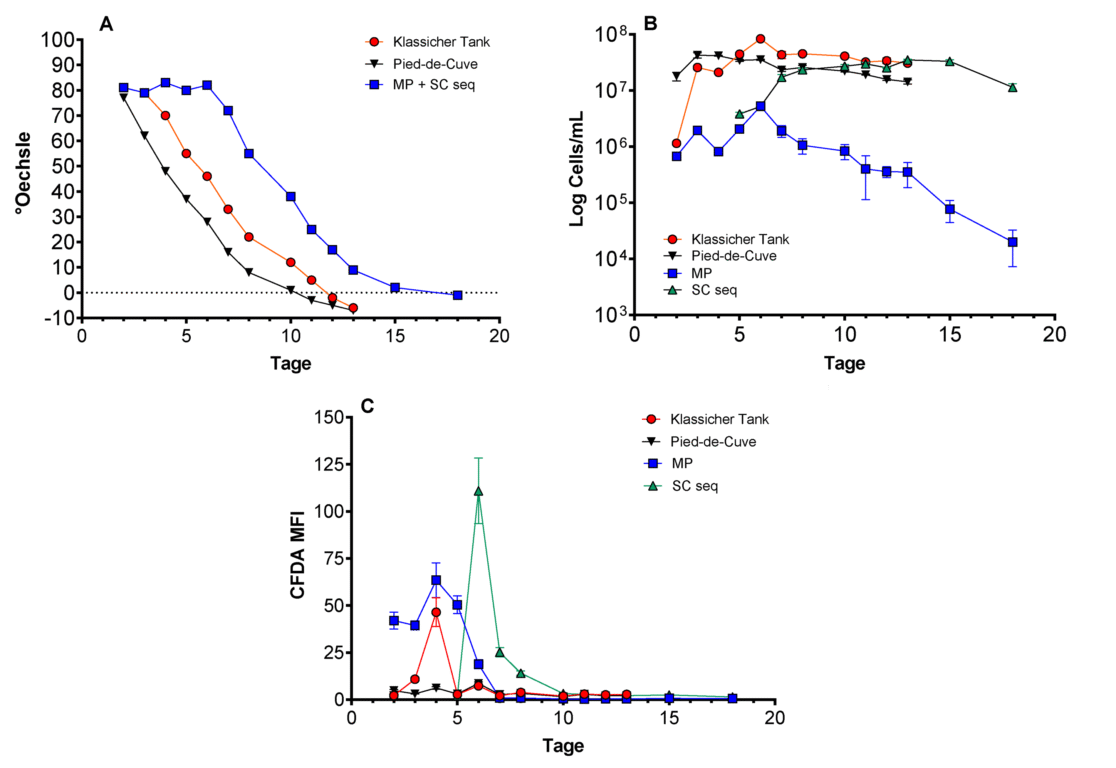

Hohe mikrobielle Variabilität im Weinkeller

Im Labor wurden zwei Bedingungen verglichen: die klassische Fermentation (CC) mit einer handelsüblichen Saccharomyces cerevisiae (Sc) und die sequenzielle Fermentation (FS), bei der Mp fünf Tage vor Sc inokuliert wurde. Die mikrobiologische Kontrolle der alkoholischen Fermentation (AF) erfolgte mittels Durchflusszytometrie (FCM), um die Konzentration und Aktivität der Zellen mithilfe von Fluoreszenzmarkern zu messen. Zudem wurden zur Bestimmung der biochemischen Parameter mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Proben entnommen. Daraufhin wurden in einem Versuch im Weinkeller drei Bedingungen getestet: CC, SF und «Pied-de-cuve» (PDC) ausgehend von einer eine Woche vor der Lese aus den Trauben hergestellten Starterkultur. Die Ergebnisse im Weinkeller (Abbildung 2) zeigen, dass Mp vor der Inokulation von Sc eine geringe Fermentationsaktivität aufweist. Zudem lassen die mittels FCM erzielten Ergebnisse ersehen, dass Mp bis zur Zugabe von Sc in geringer Menge aktiv bleibt, was die Laborbeobachtungen bestätigt.

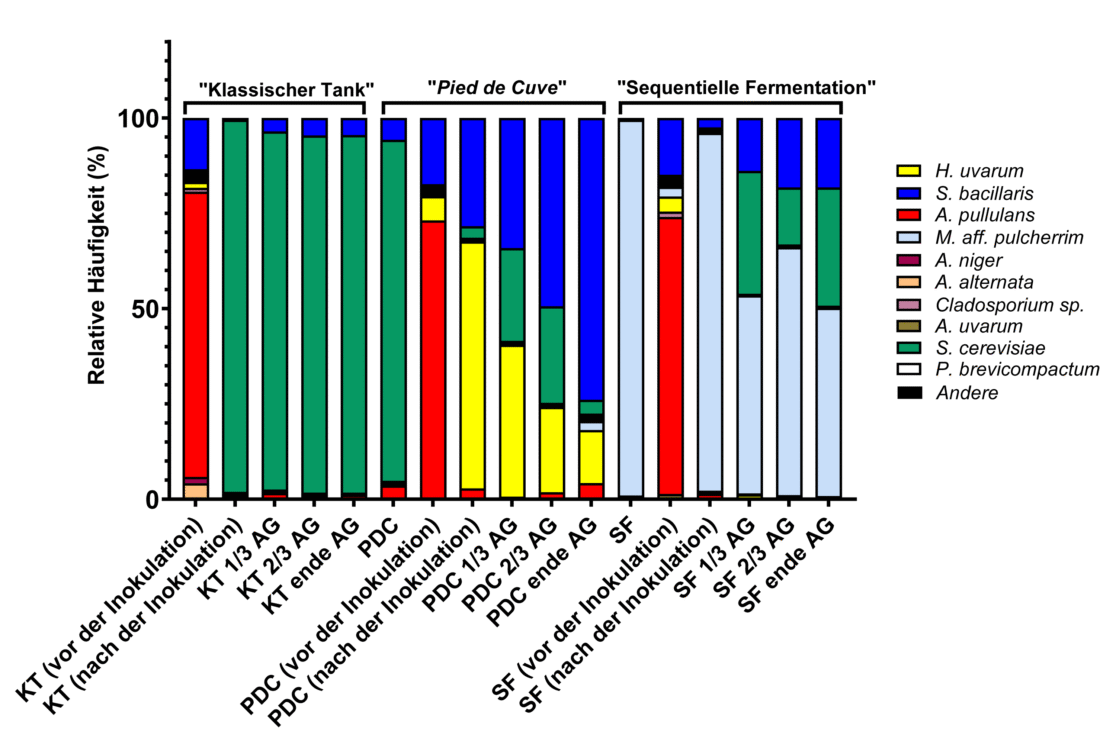

In verschiedenen Phasen der AF (Most im Gärbehälter, 1/3 AF, 2/3 AF, Ende der AF) wurden Proben entnommen, um die Extraktion, Amplifikation und Sequenzierung der DNA zu ermöglichen und so die mikrobiellen Gemeinschaften im Chasselas-Most zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Variabilität zwischen den drei getesteten Bedingungen auf (Abbildung 3). Nach der Beimpfung des Mosts mit Mp wurde festgestellt, dass die relative Abundanz von einheimischen Hefen wie Hanseniaspora uvarum und von Pilzen wie Aureobasidium pullulans im Vergleich zum PDC abnahm. Im PDC dagegen hielten sich H. uvarum und andere Hefen bei Vorhandensein von Sc während der gesamten AF. Die Weine wurden einer malolaktischen Gärung, einer chemischen Stabilisierung und einer Filtration unterzogen; anschliessend folgten die Abfüllung und die Verkostung.

Mp trägt zum Aroma bei

Die biochemische Analyse der Weine ergab keine wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Bedingungen. Die sensorische Analyse zeigte dagegen, dass der SF-Wein eine leicht blumigere Note aufwies als der PDC-Wein. Allerdings war der Unterschied statistisch nicht signifikant. Der SF-Wein wies einen signifikant stärkeren milchigen Charakter auf; die aus den Bedingungen CC und SF hervorgegangenen Weine wurden gegenüber denjenigen aus der Bedingung PDC bevorzugt.

Fazit

- Der im Kanton Waadt isolierte einheimische Stamm Metschnikowia pulcherrima, der in sequenzieller Fermentation mit Saccharomyces cerevisiae (Sc) verwendet wird, vergärt keinen Zucker und beeinträchtigt die Fermentation von Sc nicht.

- Mithilfe der Durchflusszytometrie konnte die Zellstoffwechselaktivität der bei der alkoholischen Fermentation vorhandenen Spezies genau beobachtet werden. Zudem zeigten die Ergebnisse der zu verschiedenen Fermentationszeitpunkten durchgeführten molekularbiologischen Sequenzierung im Weinkeller bei den getesteten Bedingungen eine grosse mikrobielle Variabilität auf.

- Dank unserer Bioprospektionsstrategie mit Metschnikowia pulcherrima in der sequenziellen Fermentation gelang es, Chasselas-Weine mit ausgeprägteren blumigen und milchigen Aromen herzustellen.

Literaturhinweis

Bioprospection de Metschnikowia pulcherrima pour la vinification du chasselas.