Schweizer Agroforstsysteme erfüllen die Erwartungen der Landwirtschaft und tragen zum Klimaschutz bei

Foto Gabriela Brändle,

Agroscope

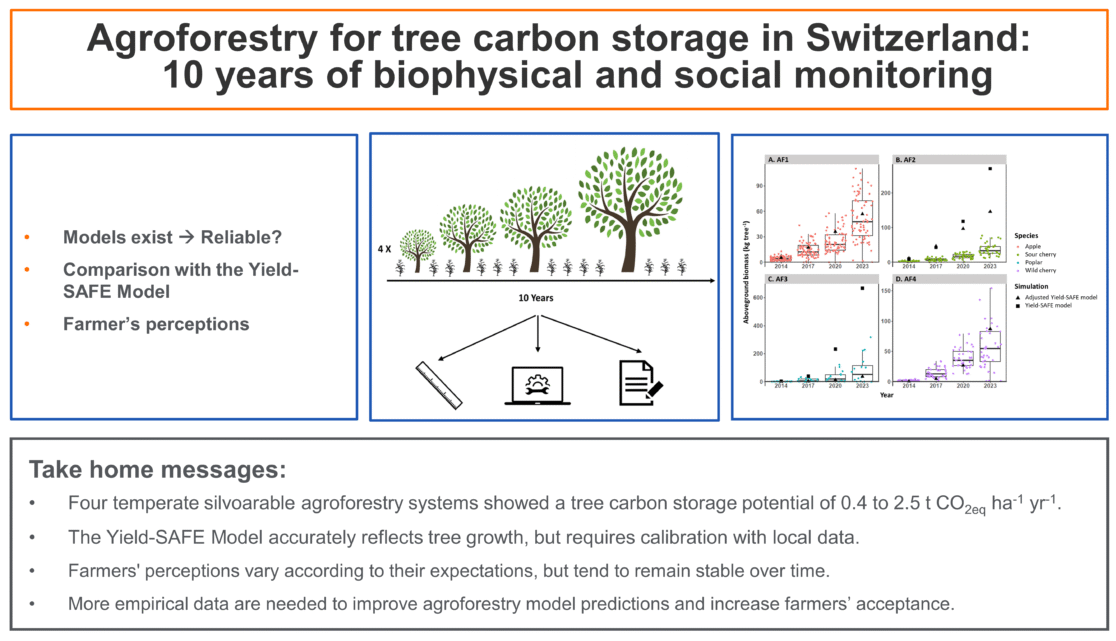

An vier Agroforstsystemen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über zehn Jahre das Baumwachstum gemessen und daraus die Kohlenstoffspeicherung berechnet. Die Daten helfen, Agroforstsysteme besser zu verstehen, sie zu planen, sie umzusetzen und ihre Klimaschutzwirkung zu evaluieren.

Agroforstwirtschaft – die Kombination von Bäumen mit Ackerbau und / oder Tierhaltung – bietet ein grosses Potenzial für den Klimaschutz. Dennoch gibt es bisher nur wenige Daten zur tatsächlichen Leistung solcher Systeme in unseren gemässigten Klimazonen und zur langfristigen Akzeptanz bei Landwirtinnen und Landwirten in der Schweiz.

Apfel, Sauerkirsche, Pappel und Wildkirsche

Daher wurden vier Agroforstsysteme über zehn Jahre lang beobachtet, das Baumwachstum gemessen und basierend darauf die Kohlenstoffspeicherung berechnet. Zusätzlich wurden regelmässig die Einschätzungen der beteiligten Landwirtinnen und Landwirte zu den Leistungen ihrer Systeme eingeholt.

Das Baumwachstum variierte abhängig von Baumart und Standort stark

Es zeigte sich: die Unterschiede im Baumwachstum zwischen den kleinsten und den grössten Bäumen lagen zwischen 44 % und 97 %. Entsprechend schwankte auch das CO₂-Speicherpotenzial zwischen 0,4 und 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Hektar und Jahr. Gründe hierfür sind: das unterschiedlich schnelle Wachstum der Baumarten und die Eignung des Standorts. Diese Wachstumsunterschiede konnten mit Modellrechnungen des Agroforst-YieldSAFE Models für Äpfel und Wildkirschen direkt gut wiedergegeben werden. Nach einer Kalibrierung des Models and die jeweiligen lokalen Verhältnisse waren die Ergebnisse auch für Pappeln und Sauerkirschen genau. Das Modell kann somit für die effiziente Planung und Wirkungsabschätzung von Agroforstsystemem genutzt werden.

Die Baumsterblichkeit nicht unterschätzen

Zu Beginn war eine Mortalität der jungen Bäume von bis zu 20 % zu verzeichnen. Nachpflanzungen vermochten die Gesamtwuchsleistung des Systems gut aufrecht zuerhalten. Doch neben anbautechnischen Fragen galt es auch, die Einstellung der Landwirtinnen und Landwirte gegenüber deren Arbeit in den Agroforstsystemen in Erfahrung zu bringen.

Realistische Erwartungen helfen Enttäuschungen zu vermeiden

Die Meinungen der Landwirtinnen und Landwirte zu den Leistung von Agroforstsystemen hingen stark von ihrer Motivation ab und änderten sich kaum über die Jahre. Betriebe, die beispielsweise Agroforstsysteme zum Schutz vor Erosion anpflanzten, konnten positive Effekte beim Bodenschutz verzeichnen. Betriebe, die mehr auf die Biodiversität abzielten, verbuchten dort ihre größten Erfolge. Dies ist ein Hinweis darauf, dass ihre Erwartungen realistisch waren. Die Studie zeigt, wie wichtig Langzeit-Daten für die Modellanpassung sind und realistische Modelle sowie klare Kommunikation helfen, Enttäuschungen bei Praktikerinnen und Praktikern zu vermeiden und die Umsetzung von Agroforstsystemen langfristig zu fördern.

Fazit

- Das Baumwachstum und das CO₂-Speicherpotenzial der Bäume schwankte in den vier untersuchten Agroforstsystemen und lag zwischen 0,4 und 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Hektar und Jahr.

- Berechnungsmodelle, die Baumart und Standort berücksichtigen, können bei der Planung und Umsetzung von Agroforstsystemen unterstützen.

- Die vier beobachteten Betriebe haben ganz unterschiedliche Systeme umgesetzt, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Sie haben realistisch geplant und sind bisher mit der Zielerreichung weitgehend zufrieden.

Literaturhinweis

Temperate agroforestry for tree carbon storage in Switzerland: 10 years of biophysical and social monitoring.