Les apports d’azote atmosphérique influencent les populations d’oiseaux

Photo: KI-generiertes Bild. Microsoft Copilot (GPT-4). September 2025. httpscopilot.microsoft.com

L’azote provenant de l’agriculture, des transports et de l’industrie se retrouve dans les sols et les milieux aquatiques via l’air. Une nouvelle étude montre pour la première fois que des apports élevés d’azote ont un impact négatif sur les populations d’oiseaux, même dans les habitats naturels.

L’agriculture (65 %), les transports (22 %) et l’industrie (10 %) rejettent dans l’air, sous forme d’ammoniac et d’oxydes d’azote, de l’azote ensuite transporté sur des kilomètres avant d’atteindre les sols et les milieux aquatiques. Cette introduction dans des habitats comme les milieux forestiers, les prairies, les pâturages, les lacs, les marais et les zones humides est une des principales causes de la perte de biodiversité en Europe.

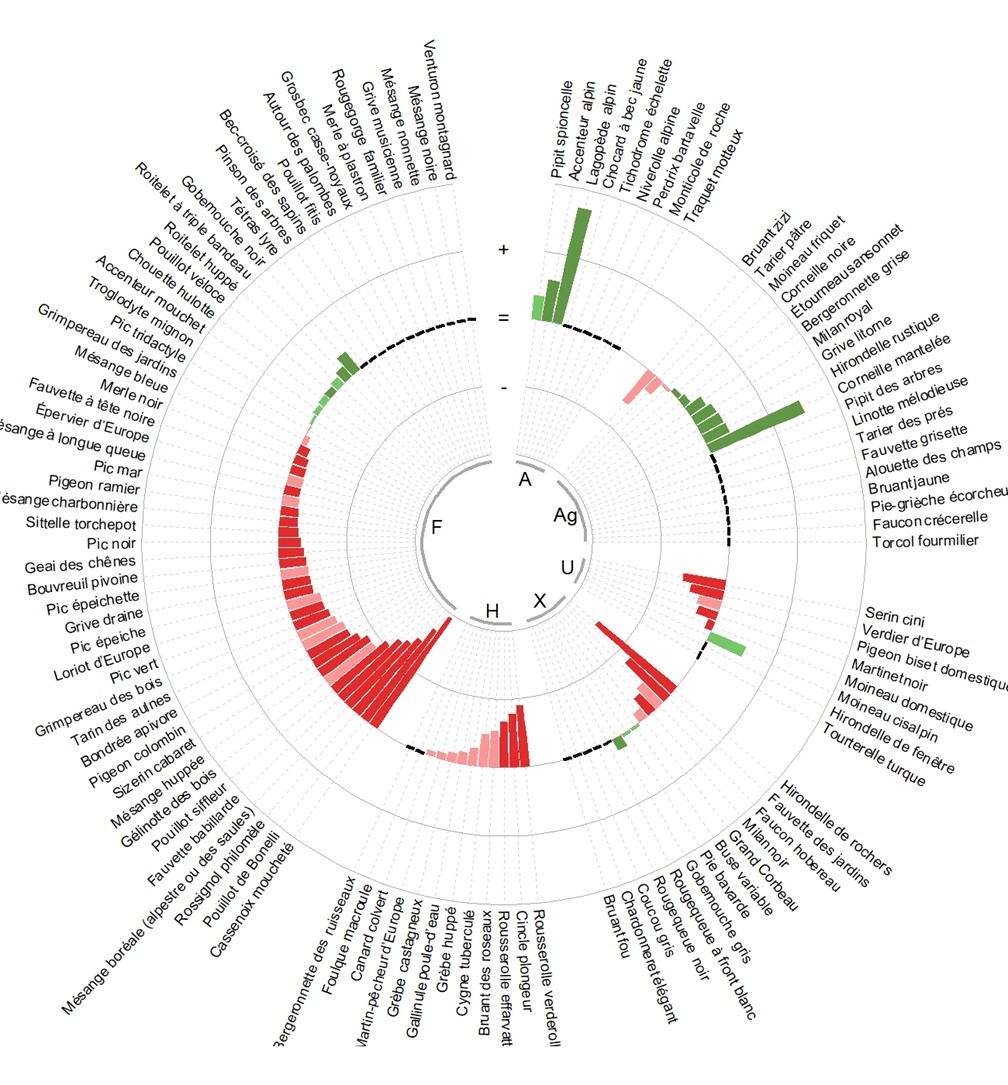

Peu d’études relatives aux effets de l’azote sur les oiseaux ont été menées. Sur la base de données de l’atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016 et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sur les apports d’azote, nous avons étudié pour la première fois le lien entre ces apports et la densité territoriale de 112 espèces d’oiseaux nicheurs courantes en Suisse.

Corrélation négative entre la densité des territoires et les dépôts d’azote chez de nombreuses espèces

55 espèces réagissent négativement à des apports d’azote élevés. Une corrélation positive a été établie pour 21 espèces, et aucun lien linéaire pour 36 autres. Les espèces insectivores et granivores, les oiseaux nicheurs des milieux forestiers ou des zones humides, les oiseaux nichant au sol et les migrateurs au long cours ont été particulièrement touchés. Parmi les 21 espèces influencées positivement, on en trouve plusieurs courantes dans les zones cultivées comme le milan royal, la bergeronnette grise ou l’étourneau sansonnet, qui semblent s’accommoder des apports actuels d’azote. En revanche, de nombreuses espèces des milieux agricoles aujourd’hui rares, comme le râle des genêts, le vanneau huppé, le pipit farlouse ou le bruant proyer, ont besoin de surfaces exploitées de manière extensive. On s’attend donc à une corrélation négative avec l’azote, qui n’a toutefois pas pu être analysée en raison de la rareté de ces espèces.

Les effets de l’azote sur les oiseaux sont probablement dus à des modifications de la végétation. Les apports d’azote atmosphérique dans les sites et écosystèmes pauvres sont fertilisants, entraînant une végétation plus monotone et dense et rendant la nidification et la recherche de nourriture plus difficiles. De plus, la végétation pousse plus vite et plus densément dans les prairies initialement pauvres, qui sont donc fauchées plus souvent et plus tôt, entraînant des pertes importantes d’insectes, de nids d’oiseaux et, parfois, d’oiseaux adultes nicheurs. Ces changements diminuent aussi la diversité des insectes et donc la base alimentaire de nombreuses espèces d’oiseaux.

Les habitats semi-naturels sont aussi affectés

L’étude montre qu’un apport élevé d’azote provenant de l’agriculture, de l’industrie et des transports a un impact négatif sur de nombreuses espèces d’oiseaux sur le lieu de l’émission d’azote et dans des habitats naturels tels que les milieux forestiers et les zones humides. En Suisse, l’apport d’azote atmosphérique dans la plupart des écosystèmes dépasse largement le seuil critique au-delà duquel la biodiversité est affectée. Nos résultats soulignent l’urgence d’agir. Les efforts actuels en matière d’émissions d’azote montrent certes des résultats, mais ils sont loin d’être suffisants pour réduire efficacement la perte de biodiversité.

Conclusion

- Près de la moitié des 112 espèces d’oiseaux nicheurs étudiées en Suisse présentent une corrélation négative entre la densité des territoires et les apports d’azote provenant de l’agriculture, des transports et de l’industrie. Pour environ un cinquième des espèces d’oiseaux, la corrélation est positive.

- Les effets de l’azote ne sont pas seulement visibles sur le lieu de l’émission, mais aussi dans des habitats naturels tels que les milieux forestiers et les zones humides.

- L’étude souligne l’urgence de réduire davantage les émissions d’azote.

Référence bibliographique

Effects of nitrogen deposition on territory numbers of breeding birds.