Acide trifluoroacétique et autres PFAS dans les eaux souterraines – quelle part incombe aux produits phytosanitaires?

Photo: Peter Bormann, générée par IA avec Reve Image 1.0 (Reve AI Inc., 2025)

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont très présentes dans les sols, les eaux, l’eau potable et les denrées alimentaires. Une évaluation réalisée par Agroscope classe les produits phytosanitaires en fonction de leur contribution à la contamination des eaux souterraines par les PFAS.

Il ne se passe guère de jours sans que les médias n’abordent la question des PFAS, qu’il s’agisse de leur présence dans les sols, les eaux, les aliments ou le corps humain. L’utilisation de certains PFAS «classiques» – PFAS à longue chaîne hautement fluorés – est aujourd’hui strictement réglementée en raison de leur persistance dans l’environnement et de leurs propriétés toxicologiques.

Les effets ne sont pas encore clairement établis

Les effets sur la santé humaine et l’environnement de nombreux autres PFAS ne sont pas encore suffisamment connus. Des travaux sont toutefois en cours à l’échelon européen pour combler ces lacunes et améliorer la réglementation. L’établissement de valeurs maximales pour les PFAS dans l’eau potable et les eaux souterraines en fait partie.

La définition a évolué

Pendant longtemps, les PFAS désignaient uniquement les «substances per- et polyfluoroalkylées» à longue chaîne hautement fluorées, soit approximativement un millier de substances chimiques. Depuis 2021, une nouvelle définition des PFAS, beaucoup plus large, est utilisée par l’OCDE et recouvre plus de 10 000 substances polyfluorées.

Les substances actives des produits phytosanitaires ne font pas partie des PFAS «classiques»

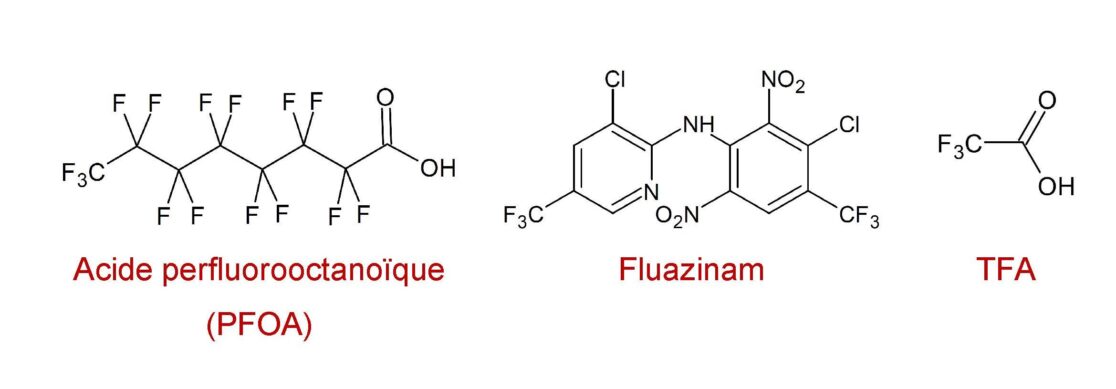

Il n’existe pas de PFAS à longue chaîne hautement fluoré autorisé comme substance active de produits phytosanitaires. Cependant, selon la définition actuelle de portée plus large, diverses substances actives fluorées comptent parmi les PFAS. Le fluor présent dans la structure moléculaire renforce leur stabilité et leur efficacité, mais ralentit en revanche leur dégradation dans l’environnement.

Le TFA, un PFAS particulier

L’acide trifluoroacétique (TFA) est un produit de la dégradation de la plupart de ces substances actives fluorées. Selon la nouvelle définition, le TFA, présent partout dans les eaux souterraines, fait lui-même partie des PFAS. Ses effets sur l’homme et l’environnement ne sont pas encore suffisamment établis.

Les fluides frigorigènes et les produits phytosanitaires contribuent à la présence de TFA dans les eaux souterraines

Les fluides frigorigènes contenant du fluor, utilisés dans les systèmes de climatisation et les appareils de réfrigération, sont considérés comme la principale source de TFA dans l’environnement. En se dégradant dans l’atmosphère, ils libèrent du TFA qui parvient dans le cycle de l’eau via les précipitations. Les substances actives fluorées des produits phytosanitaires, dont la dégradation dans le sol entraîne la formation de TFA, constituent la deuxième source. La part respective de ces deux sources dans la pollution des eaux souterraines par le TFA, sur un site donné, dépend de divers facteurs et ne peut actuellement être chiffrée. Alors que le TFA provenant des précipitations se répartit de manière uniforme sur toutes les surfaces, les produits phytosanitaires ne sont appliqués que sur une partie de celles-ci. La concentration de TFA dans les précipitations a nettement augmenté depuis les années 1990, alors que la quantité de TFA potentiellement formée à partir de produits phytosanitaires est restée à peu près la même au cours des 15 dernières années.

Les coformulants contenant des PFAS sont très rares dans les produits phytosanitaires

Outre les substances actives, les produits phytosanitaires contiennent également des substances appelées coformulants. Ces derniers sont parfois cités comme source potentielle de PFAS dans l’environnement. Notre étude a montré que seuls quelques produits phytosanitaires contiennent des coformulants recelant des PFAS. L’un de ces produits contient de petites quantités d’un anti-mousse à longue chaîne hautement fluoré, trois autres contiennent des gaz propulseurs fluorés. Comparées à d’autres sources, les quantités vendues via les PPh sont faibles. Les coformulants ne contribuent donc pas de manière significative à la présence de PFAS dans l’environnement, qu’il s’agisse de PFAS «classiques» ou de TFA.

PFAS «substances per- et polyfluoroalkylées»

Il y a quelques années encore, l’acronyme PFAS désignait le plus souvent des substances à longue chaîne, entièrement ou hautement fluorées (PFAS «classiques»). Depuis 2021, l’OCDE utilise toutefois une définition beaucoup plus large qui considère désormais comme PFAS toutes les substances chimiques comportant au moins un groupe méthyle perfluoré (-‑CF3) ou un groupe méthylène perfluoré (-CF2-), soit plus de 10 000 substances diverses présentant des propriétés physiques, chimiques et biologiques distinctes.

TFA «acide trifluoroacétique»

Le TFA est le plus petit acide carboxylique appartenant à la famille des PFAS. Il peut potentiellement se former lors de la dégradation de tous les PFAS contenant dans leur structure moléculaire une unité de -C-CF3 et qui ne sont pas eux-mêmes persistants dans l’environnement. Le TFA est très soluble dans l’eau et n’est pratiquement pas retenu dans le sol. Selon les connaissances actuelles, il ne se dégrade pas davantage dans l’environnement. Les effets du TFA sur la santé humaine et l’environnement n’ont pas encore été clairement établis.

Conclusion

- L’acronyme «PFAS» désigne le plus souvent des substances alkylées à longue chaîne entièrement ou hautement fluorées. Dans l’ensemble, les PPh ne constituent pas une source importante de ces PFAS «classiques».

- Il est très rare que des PPh recèlent des coformulants contenant des PFAS. En Suisse, entre 2014 et 2023, ce sont entre 1-6 kg d’agents anti-mousse contenant des PFAS et entre 100-1000 kg de gaz propulseurs fluorés qui ont été commercialisés annuellement via des PPh. Comparées à d’autres sources, ces quantités sont minimes.

- Selon la dernière définition – très large – de l’OCDE, 20 substances actives de PPh actuellement autorisées en Suisse entrent également dans la catégorie des PFAS. Parmi celles-ci, 18 sont des précurseurs potentiels du TFA. La quantité totale commercialisée de ces substances actives représentait environ 30 à 45 tonnes par an (pour la période 2008 à 2023).

- Les groupes de produits chimiques présentant le plus fort potentiel quantitatif de formation de TFA sont les fluides frigorigènes fluorés utilisés dans les systèmes de climatisation et de réfrigération et qui, lorsqu’ils sont libérés dans l’atmosphère, se dégradent en TFA. Viennent ensuite les substances actives fluorées des PPh qui forment du TFA en se dégradant dans le sol.

- Le dépôt atmosphérique de TFA est estimé, pour toute la Suisse, à 24,5 tonnes par an et provient en grande partie de la dégradation des fluides frigorigènes fluorés. Le potentiel maximal de formation de TFA, provenant de substances actives de PPh vendus en Suisse, s’élève quant à lui à 11,5 tonnes de TFA par année en moyenne.

- Dans la mesure où l’on connaît les quantités de PFAS commercialisées via les PPh, on peut estimer assez précisément la quantité maximale de TFA qui aboutit ainsi dans l’environnement. En revanche, on ne dispose que de peu d’informations comparables pour les autres domaines d’application.

- La présence de TFA est attestée partout dans les eaux souterraines et l’eau potable. La part imputable aux fluides frigorigènes, respectivement aux produits phytosanitaires, diffère selon les sites et dépend de divers facteurs.

- Les effets de la pollution par le TFA sur l’environnement et la santé humaine n’ont pas encore été clairement établis.

Référence bibliographique

Trifluoressigsäure und andere PFAS im Grundwasser – was tragen Pflanzenschutzmittel bei?.